|

Hyginus |

Poeticon

Astronomicon, Arhard

Ratdolt, Venezia 1485 |

Igino

De

Astronomia, I-II secolo D. C.

Hyginus

Poeticon Astronomicon

Arhard

Ratdolt, Venezia 1485

Il

testo in prosa di Igino dedicato alla descrizione del cielo (Universo)

è suddiviso in quattro libri. Nel primo viene descritto il reticolo

di riferimento all’interno del quale vedremo collocate le costellazioni e le

stelle: il circolo polare artico e antartico, i due circoli dei tropici,

l’equatore, l’orizzonte di riferimento, l’eclittica. Queste stesse

definizioni vengono utilizzate per differenziare le diverse zone climatiche

terrestri.

Nel

secondo libro vengono esposti , costellazione per costellazione, i racconti

mitologici che stanno alla base del processo di formazione e collocazione nel

cielo delle stesse (Catasterismo). La successione è coerente con la

suddivisione del cielo operata dai circoli definiti nel primo libro e l’autore

opera come se avesse per modello un mondo o cosmo disegnato sopra la parte

convessa di una sfera. La descrizione parte dalla calotta all’interno del

circolo polare artico e prosegue concludendo con quello antartico.

Il

terzo libro definisce, quasi in parallelo con l’elenco del secondo, la

posizione occupata dalle costellazioni in riferimento al reticolo

precedentemente stabilito e alle posizioni relative delle costellazioni

confinanti. Per ognuna vengono elencate le singole stelle e la posizione di

queste, sia quella anatomica ma anche quella relazionata ai circoli.

Il

quarto libro è dedicato al

movimento diurno e annuale delle stelle, del Sole, della Luna e degli altri

cinque pianeti. Il movimento degli astri viene definito in funzione dei circoli

di riferimento e l’autore dà conto della necessità della definizione di

ognuno di essi al fine di spiegare tutti i fenomeni osservabili: Il movimento

diurno del mondo, il giorno e la notte, la levata e il tramonto di costellazioni

e stelle, il relativo sincronismo e la diversa velocità di spostamento, il

corso del Sole e le stagioni, il

movimento della Luna e le eclissi, il moto dei cinque pianeti. Un capitolo è

dedicato alla descrizione della Via Lattea.

Igino

si colloca e trova ispirazione nella tradizione greca rappresentata da

Eratostene, scuola parallela e in parte indipendente da quella rappresentata

dalla linea Eudosso-Arato-Ipparco e che vedrà il suo apice nella metà del II

secolo D. C. con la produzione di Tolomeo e del suo catalogo stellare contenuto

nell’Almagesto.

Igino

descrive in capitoli indipendenti 41 costellazioni, tutte appartenenti, sebbene

con nomi spesso diversi, anche all’elenco delle quarantotto tolemaiche.

Descrive inoltre, in associazione ad altre, dieci

costellazioni di cui sei tolemaiche: Il Serpente,

associato al Serpentario, le Chele o Bilancia,

compresa nello Scorpione, la Corona

Australe, parte del Sagittario, la Vittima

( Lupo) portata in offerta agli dei dal Centauro, la Coppa

ed il Corvo sul corpo sinuoso

dell’Idra. Altre quatto costellazioni, non tolemaiche, vengono descritte in

associazione ad altre: La Chioma di

Berenice, che accompagna il Leone, il

Fiotto d’acqua che esce dall’ Urna portata dall’ Acquario, e infine il

Nodus Caelestis o Syndesmos

Hypouranios, cioè il nastro che unisce i due pesci zodiacali, anche questi

visti separatamente come due asterismi.

Nell’elenco delle costellazioni di Igino e di Eratostene non si fa cenno ad

una delle 48 costellazioni tolemaiche, il Cavallino.

Il

criterio che ho seguito nel definire l’autonomia delle 51 singole

costellazioni descritte da Igino consta nell’aver verificato per ognuna di

esse un distinto processo di catasterismo o una distinta elencazione delle

stelle che le compongono.

Il

De Astronomia di Igino ci è

pervenuto in numerosi manoscritti medievali indipendenti e

in altrettante opere a stampa pubblicate tra il XV e XVII secolo, testi molto

spesso accompagnati da importanti rappresentazioni grafiche dei personaggi

mitologici, rappresentazioni non sempre filologicamente coerenti con il testo.

E’

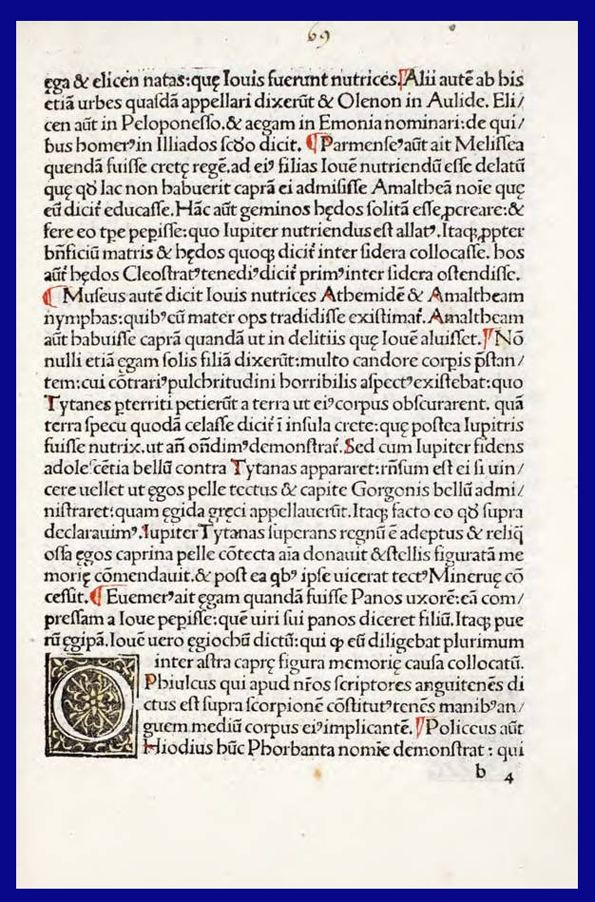

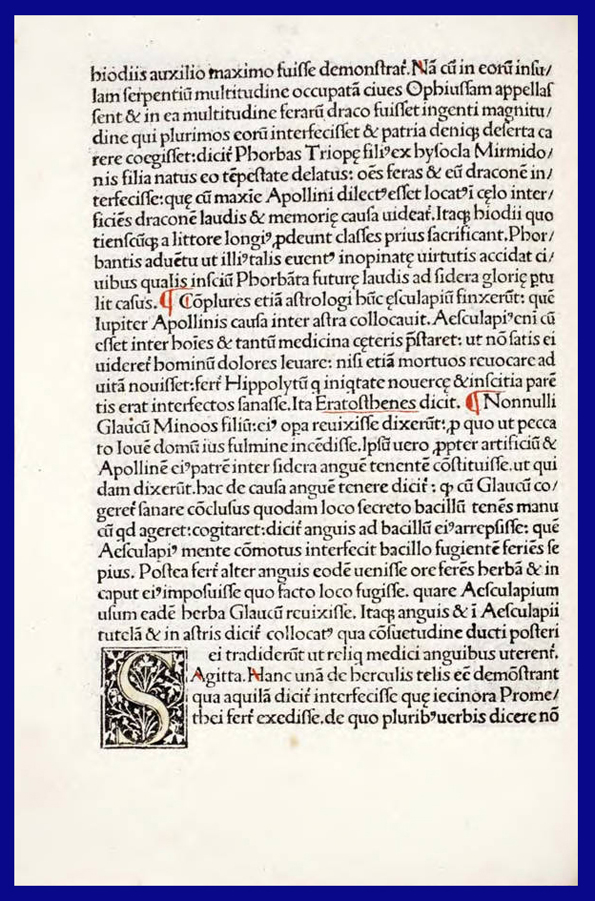

il caso della sua prima pubblicazione a stampa edita a Venezia nel 1482 per

conto di Erhard Ratdolt con il titolo di Poeticon

Astronomicon che nella presente pagina propongo con la seconda edizione del

1485.

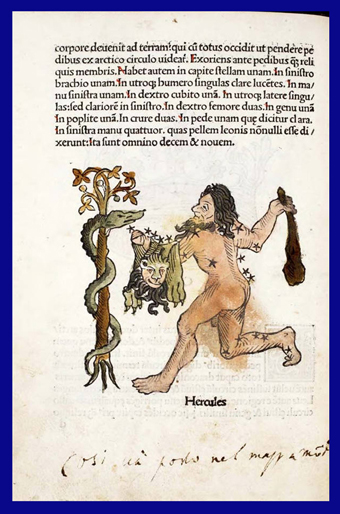

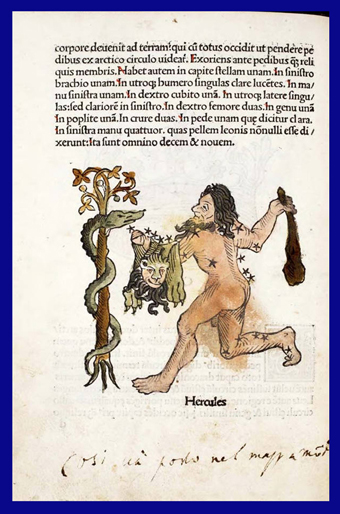

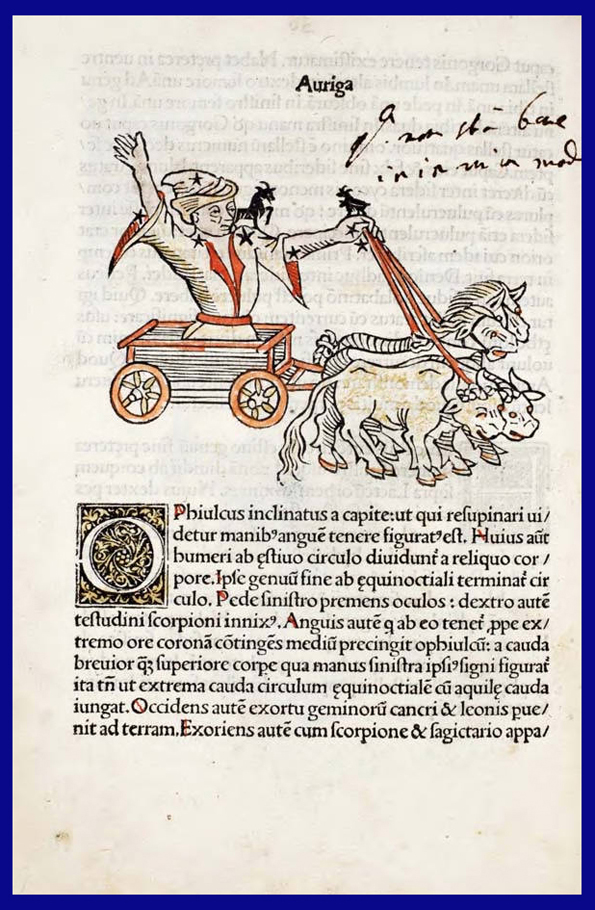

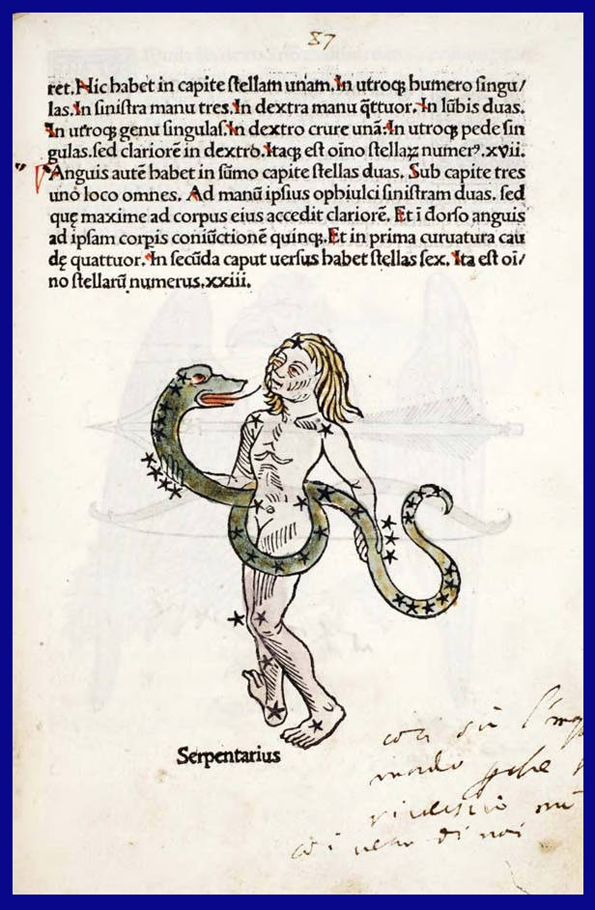

Il

testo è accompagnato da 45 splendide xilografie dedicate rispettivamente ai

cinque pianeti, al Sole, alla Luna, alla Via Lattea, alla Sphera e a 41

costellazioni ( 19 boreali, 11 zodiacali e 11 australi) che sono rappresentate

nelle rimanenti 39 tavole (Le Orse ed il Drago sono insieme). Il disegno del

personaggio mitologico rispetta abbastanza bene il testo di Igino e la sua

interpretazione secondo Eratostene, le stelle invece riflettono soltanto

grossolanamente le indicazioni di posizione affermate nel testo mentre

coincidono nel numero. Decine di

xilografie riproducono altrettanti eleganti capilettera. Il colore è stato

steso da un amatore anonimo in epoca successiva alla pubblicazione.

Il

testo viene proposto per cortesia di

COSTELLAZIONI

BOREALI

SERPENTARIUS O OPHIULCUS

Associato: SERPENS

DAL LIBRO II

DAL LIBRO III

CONFRONTA CON

An asterisk (*) is appended to those longitudes and latitudes which differ from Baily. (Adapted without permission--but with no intention of profit therefrom--from the Almagest catalogue listing previously at http://lnfm1.sai.msu.ru/lat/Zakh/alm-cat/catal.html. Apparently, this page is no longer extant.)

Baily| Ptolemy | BS | Name | No |No Description Long Lat m | V R.A. 1900.0 Dec.PMRA PMDec No |

OPHIUCHUS.

234 1 Quae in capite.......................... 234 50 +36 00 3-2 2.08 17 30 17.5 +12 37 58 +0.117 -0.227 6556 55 alpha Oph

235 2 Praecedens de duabus quae sunt in humero

dextro.................................. 238 00 +27 15 4-3 2.77 17 38 31.9 +04 36 32 -0.042 +0.159 6603 60 beta Oph

236 3 Sequens ipsarum......................... 239 00 +26 30 4 3.75 17 42 52.6 +02 44 41 -0.024 -0.074 6629 62 gamma Oph

237 4 Praecedens de duabus quae sunt in humero

sinistro................................ 223 20 +33 00 4 4.38 16 49 16.5 +10 19 48 -0.053 -0.038 6281 25 iota Oph

238 5 Sequens ipsarum......................... 224 40 +31 50 4 3.20 16 52 56.0 +09 31 49 -0.294 -0.010 6299 27 kappa Oph

239 6 Quae in cubito sinistro................. 218 20 *+23 45 4 3.82 16 25 52.1 +02 12 10 -0.030 -0.075 6149 10 lambda Oph

240 7 Praecedens de duabus quae sunt in

extremitate manus sinistrae............. 215 00 +17 00 3 2.74 16 09 06.2 -03 26 13 -0.048 -0.145 6056 1 delta Oph

241 8 Sequens ipsarum......................... 216 00 +16 30 3 3.24 16 13 01.7 -04 26 56 +0.081 +0.039 6075 2 epsilon Oph

242 9 Quae in cubito dextro................... 236 40 +15 00 4 4.62 17 32 24.5 -08 03 28 -0.012 -0.025 6567 57 mu Oph

243 10 Praecedens de duabus quae sunt in

extremitate manus dextrae............... 242 20 +13 40 4-5 3.34 17 53 31.2 -09 45 41 -0.009 -0.119 6698 64 nu Oph

244 11 Sequens ipsarum......................... 243 20 +14 20 4 4.78 17 57 38.1 -08 10 49 +0.025 -0.039 6733/4 69 tau Oph

245 12 Quae in genu dextro..................... 231 10 +07 30 3 2.43 17 04 38.5 -15 36 04 +0.038 +0.095 6378 35 eta Oph

246 13 Quae in tibia dextra....................*233 40 +02 15 4-3 4.39 17 15 00.6 -21 00 20 +0.231 -0.209 6445 40 xi Oph

247 14 Praecedens de quatuor quae sunt in pede

dextro ................................. 233 00 -02 15 4 4.32 17 09 11.8 -26 27 19 -0.479 -1.137 6401/2 36 Oph

248 15 Quae istam sequitur..................... 234 20 -01 30 4-3 3.27 17 15 52.0 -24 53 59 -0.003 -0.021 6453 42 theta Oph

249 16 Quae adhuc istam sequitur............... 235 00 -00 20 4 4.17 17 20 15.7 -24 05 00 +0.000 -0.116 6486 44 Oph

250 17 Reliqua de quatuor quae omnes sequitur.. 235 50 *-00 15 5 4.81 17 25 18.8 -23 53 07 +0.004 -0.028 6519 51 Oph

251 18 Quae istas sequitur et tangit calcaneum. 237 10 +01 00 5 6.57 17 29 17.5 -21 58 35 -0.004 -0.011 6545 52 Oph

252 19 Quae in sinistro genu................... 222 10 +11 50 3 2.56 16 31 39.0 -10 21 53 +0.012 +0.023 6175 13 zeta Oph

253 20 Borealior de tribus quae sunt in

sinistra tibia secundum rectam lineam... 221 40 +05 20 5-4 4.28 16 25 24.8 -16 23 41 -0.053 -0.038 6147 8 phi Oph

254 21 Media ipsarum........................... 220 40 +03 10 5 4.42 16 21 13.6 -18 13 46 -0.011 -0.029 6118 7 chi Oph

255 22 Australior de tribus.................... 219 50 *+01 40 5-4 4.50 16 18 15.0 -19 48 12 -0.028 -0.050 6104 4 psi Oph

256 23 Quae in sinistro calcaneo............... 222 20 +00 40 5 4.45 16 26 12.4 -21 15 09 +0.013 +0.034 6153 9 omega Oph

257 24 Quae tangit plantam sinistri pedis...... 220 40 +00 45 4 4.63 16 19 35.2 -23 12 59 -0.002 -0.021 6112/3 5 rho Oph

INFORMATAE.

258 1 Borealior de tribus quae sunt ad ortum

humeri dextri........................... 242 00 +28 10 4 4.64 17 55 18.6 +04 22 27 +0.000 -0.013 6712 66 Oph

259 2 Media de tribus......................... 242 40 +26 20 4 3.97 17 55 38.1 +02 56 11 -0.001 -0.010 6714 67 Oph

260 3 Australior ipsarum......................2243 00 +25 00 4 4.45 17 56 40.7 +01 18 27 +0.012 -0.012 6723 68 Oph

261 4 Sequens de tribus quasi supra mediam.... 243 40 +27 00 4 4.03 18 00 24.1 +02 31 22 +0.258 -1.094 6752 70 Oph

262 5 Borealior de quatuor et est solitaria... 244 40 +33 00 4 3.73 18 02 36.5 +09 32 58 -0.062 +0.081 6771 72 Oph

SERPENS.

263 1 Quae in extremitate maxillae est de

illis quae in capite quadrilaterae sunt. 198 50 +38 00 4 4.52 15 37 05.5 +19 59 32 -0.058 -0.049 5842 21 iota Ser

264 2 Quae nares tangit....................... 201 40 +40 00 4 4.76 15 46 52.3 +21 16 42 -0.053 +0.016 5899 38 rho Ser

265 3 Quae in tempore......................... 204 20 +36 00 3 3.85 15 51 50.0 +15 59 16 +0.306 -1.285 5933 41 gamma Ser

266 4 Quae in radice colli.................... 202 00 +34 15 3 3.67 15 41 34.3 +15 44 05 +0.068 -0.049 5867 28 beta Ser

267 5 Media quadrilateri et est in ore........ 201 20 +37 15 4 4.09 15 44 14.2 +18 27 01 +0.050 -0.091 5879 35 kappa Ser

268 6 Exterior et ad septentrionem capitis.... 203 10 +42 30 4 4.83 15 57 59.2 +23 04 55 +0.012 +0.020 5972 44 pi Ser

269 7 Quae post primum colli flexum est....... 201 40 +29 15 3 3.80 15 30 01.4 +10 52 21 -0.075 +0.002 5788/9 13 delta Ser

270 8 Borealis de tribus deinceps sequentibus. 204 50 +26 30 4 4.43 15 41 35.3 +07 39 59 -0.225 -0.068 5868 27 lambda Ser

271 9 Media de tribus......................... 204 20 +25 20 3 2.65 15 39 20.5 +06 44 25 +0.136 +0.044 5854 24 alpha Ser

272 10 Australis ipsarum....................... 206 20 +24 00 3 3.71 15 45 49.6 +04 46 43 +0.126 +0.061 5892 37 epsilon Ser

273 11 Praecedens manum sinistram Ophiuchi post

sequentem flexum........................ 208 50 +16 30 4 3.53 15 44 24.0 -03 07 27 -0.090 -0.028 5881 32 mu Ser

274 12 Sequens eas quae in manu sunt........... 218 10 *+13 15? 5 4.63 16 22 23.5 -08 08 53 -0.077 +0.007 6129 3 upsilon Oph

275 13 Quae post posteriorem partem dextri

cruris Ophiuchi......................... 233 40 +10 30 4 4.33 17 15 12.1 -12 44 44 +0.042 +0.004 6446 53 nu Ser

276 14 Australior de duabus sequentibus istam.. 237 00 +08 30 4-3 3.54 17 31 51.6 -15 20 08 -0.045 -0.061 6561 55 xi Ser

277 15 Borealior ipsarum....................... 237 50 +10 50 4 4.26 17 35 47.6 -12 49 19 -0.073 -0.055 6581 56 o Ser

278 16 Quae post manum dextram in flexu caudae. 243 40 +20 00 4 4.62 17 55 11.9 -03 41 02 +0.144 -0.046 6710 57 zeta Ser

279 17 Quae istam sequitur et est in cauda

similiter............................... 248 40 +21 10 4-3 3.26 18 16 08.1 -02 55 29 -0.554 -0.697 6869 58 eta Ser

280 18 Quae in extrema cauda est............... 258 20 +27 00 4 4.03 18 51 15.6 +04 04 22 +0.046 +0.030 7141/2 63 theta Ser

Bibliografia

Hyginus,

Poeticon Astronomicon, Arhard Ratdolt,

Venezia 1482

J.

C. Schaubach, Eratosthenis Catasterismi

cum interpretazione Latina et commento, Gottingen

A

. Rehm, Eratosthenis Catasterismorum

Fragmenta Vaticana, Ansbach 1899

J.

Martin, Histoire du texte des Phènomènes

d’Aratos, Parigi

Le

Boeuffle, Astronomie, Les Belles

Lettres, Paris 1983

Patrizio

Domenicucci, Astra

Caesarum, Astronomia, astrologia e catasterismo da Cesare a Domiziano,

Edizioni ETS, Pisa, 1996

Theony

Condos, Star

Myths of the Greeks and Romans: A Sourcebook containing ‘The Constellations’

of Pseudo Eratosthenes and the ‘Poetic Astronomy’ of Hyginus,

Phanes Press,

Grand

Rapids, 1997

Pascal

Charvet, A. Zucker, J. P. Brunet, R. Nadal, Le

Ciel, Mythes et histoire des constellations NiL

editions, Paris, 1998

J.

Pamias Massana, Eratostenes de Cirene,

Catasterismes, Barcelona 2004

J.

Pamias, K. Geus, Sternsagen, Utopica,

Oberhaid, 2007

Arnaud

Zucker, La

function de l’image dans l’astronomie grecque in

Eratosthène. Un

atlète du savoir, Publications

de l’Université de

Saint-Etienne,

Saint-Etienne, 2008

Anna

Santoni, Eratostene, Epitome dei

Catasterismi, Edizioni ETS, Pisa, 2009

G.

Chiarini, G. Guidorizzi, Igino Mitologia

Astrale, Adelphi, Milano 2009

CONFRONTA CON

f. 10v

Johann Conrad Schaubach

Eratosthenis Catasterismi cum interpretatione latina et commentario

Gottingae 1795

Aratus Solensis

Interpretibus M. Tullio Cicerone, Rufo Festo Avieno, Germanico Caesare, Una cum Eius Commentariis. C. Iulii Hygini Astronomicon...

Coloniae

Agrippinae (

Poeticon Astronomicon, Basileae 1570

Hugo Grotius

Syntagma arateorum, Leiden 1600

Altre rappresentazioni dell'Aratea o di Igino

LEGGI DI

Arnaud ZUCKER

(U.N.S., Cepam UMR 6130)

di FELICE STOPPA