|

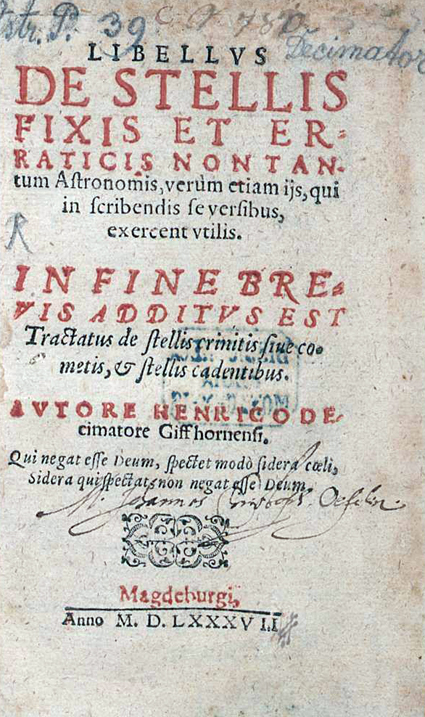

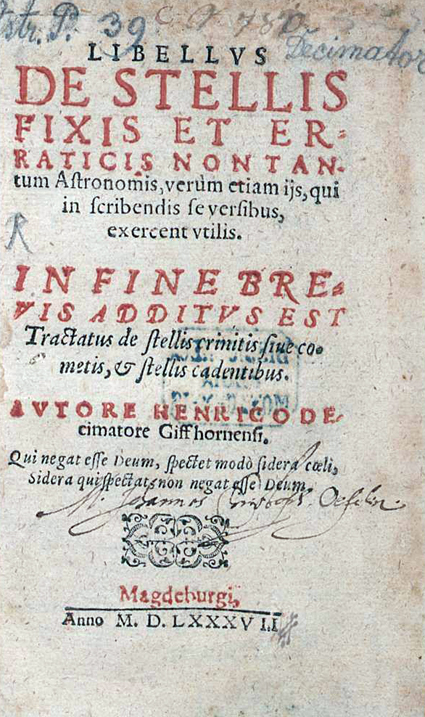

Henricus

Decimator

Libellus

de stellis fixis et erraticis…in fine brevis additus est tractatus de

stellis crinitis sive cometis, et stellis cadentibus. Magdeburgum

1587

Henricus Decimator (1544-1615), teologo e umanista

tedesco di Gifhorn- Hanover, compone il libro che presentiamo con

l’intento di compendiare in una unica opera la descrizione del cielo

stellato, costellazione per costellazione, seguendo con precisione il

libro VIII dell’Almagesto di Tolomeo, completandolo con i vari

riferimenti filologici agli autori e studiosi che nei secoli successivi si

sono occupati , in modo scientifico o letterario, degli stessi argomenti.

Dopo aver dato nei primi capitoli le definizioni

principali quali quelle di Stellae,

De divisione Stellarum, De materia Stellarum, De figura Stellarum, De

Causa Scintillationi Stellarum…, l’autore si sofferma sulla

distinzione per genere delle figure celesti per poi elencarle

sommariamente. Segue finalmente la descrizione delle costellazioni

suddivise nelle tre classiche partizioni: De

Signis Zodiaci, De Signis Septentrionalibus, De Signis Austrinis.

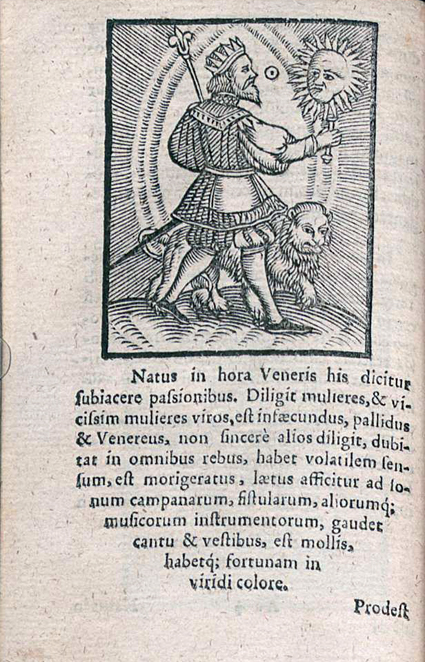

La prima parte del trattato si conclude quindi con la

sezione dedicata alle stelle erranti o pianeti corredata da sette belle

incisioni allegoriche.

Una breve seconda parte del libro riassume le conoscenze

cinquecentesche relative alle comete e alle stelle cadenti.

Le

tesi sostenute dall'autore sono quelle classiche della filosofia

aristotelica scolastica sebbene un breve paragrafo dell'ultimo capitolo

sulle comete sia dedicato alle obiezioni che possono essere mosse all'idea

che questi corpi siano solo fenomeni atmosferici e non corpi celesti posti

oltre la Luna, tra le quali: Cometae moventur duplici moto iuxta motum

stellarum. Ergo: Sunt stellae. Vengono inoltre elencati esempi

di comete apparse nel cinquecento quali quelle del 1500, 1506, 1531, 1532,

1533, non è citata invece quella del 1577, la grande cometa per la quale

Tycho Brahe aveva calcolato un movimento in parallasse determinandone

quindi la sua sicura non appartenenza al mondo sublunare. Vedi a tal

proposito la sezione

Corpi

celesti

per

cortesia di

Museo

Astronomico - Orto Botanico di Brera

Università degli Studi di Milano

I disegni delle quarantotto figure tolemaiche, che

seguono sistematicamente la descrizione delle singole costellazioni, sono

prodotti ispirandosi genericamente allo stile dei planisferi del Dürer

del 1515

e sono quasi identiche a quelle prodotte da un anonimo autore

(Theodorus

Graminaeus)

per

illustrare l'opera

Arati

Solensis

PHAENOMENA ET PROGNOSTICA.

Interpretibus M. Tullio Cicerone, Rufo Festo Avieno, Germanico Caesare,

Una cum Eius Commentariis.

C.

Iulii Hygini Astronomicon...

Coloniae Agrippinae (

Cologne

) : apud Theodorum

Graminaeum, 1569 (1570).

Evidente anche

il riferimento all'opera di Vopel del 1534:

C. Ivlii Higini,

Avgvsti Liberti, Poeticon Astronomicon : Ad Vetervm exemplarium eorumq[ue]

manuscriptorum fidem diligentissime recognitum, & ab innumeris, quibus

scatebat, uitiis repurgatum, Coloniae 1534

http://www.atlascoelestis.com/Hyginusvopel%201534.htm

https://www.astronomie-nuernberg.de/index.php?category=duerer&page=decimator-1587

Le costellazioni sono rappresentate

in proiezione convessa come se fossero collocate sulla superficie

di un globo, sono però disegnate di spalle al fine di mantenere la

corrispondenza tra la posizione anatomica degli astri e la descrizione che

ne fa Tolomeo nel suo catalogo.

Le stelle,

suddivise in classi di sei magnitudini, sono riportate sulle carte insieme

al corrispondente indice numerico utilizzato nel catalogo

dell’Almagesto.

Con

un tratteggio viene indicata, nelle tavole dove è presente, la Via

Lattea, vedi ad esempio il Cygnus.

L’autore

indica con delle lettere latine le linee principali del reticolo di

riferimento utilizzato nelle singole tavole: il Tropico del Cancro e del

Capricorno, l’Equatore, l’Eclittica e le eventuali linee di

longitudine disegnate ogni 30 gradi.

Originale rispetto alle altre opere classiche scritte

sull’argomento sono le parti che Decimator aggiunge alla fine di ognuna

delle tre partizioni dove prende in esame e descrive

particolari del cielo stellato

non contemplati nell’Almagesto quasi ad anticipare il proliferare

di nuove costellazioni che si realizzerà a partire dal secolo successivo,

quali: De Praesepio sive Nubecula et

Asellis, De Corde Leonis, De Spica et Protigete, De Pleiadibus, De Propo,

De Urna, De Lineis et Nodo, De Berenices Crinis, De Arcturus, De Gorgoneis,

De Capra et Haedi, De Caduceo, De Aqua Aquarii….

Index

Huius Libelli

Confronta

l'opera di Decimator con il

De

le stelle fisse, Venezia 1540

di Alessandro Piccolomini

e

con il

Theatrum

mundi, et temporis,

Venezia

1588 di Giovanni Paolo Gallucci

|