|

Anonimo

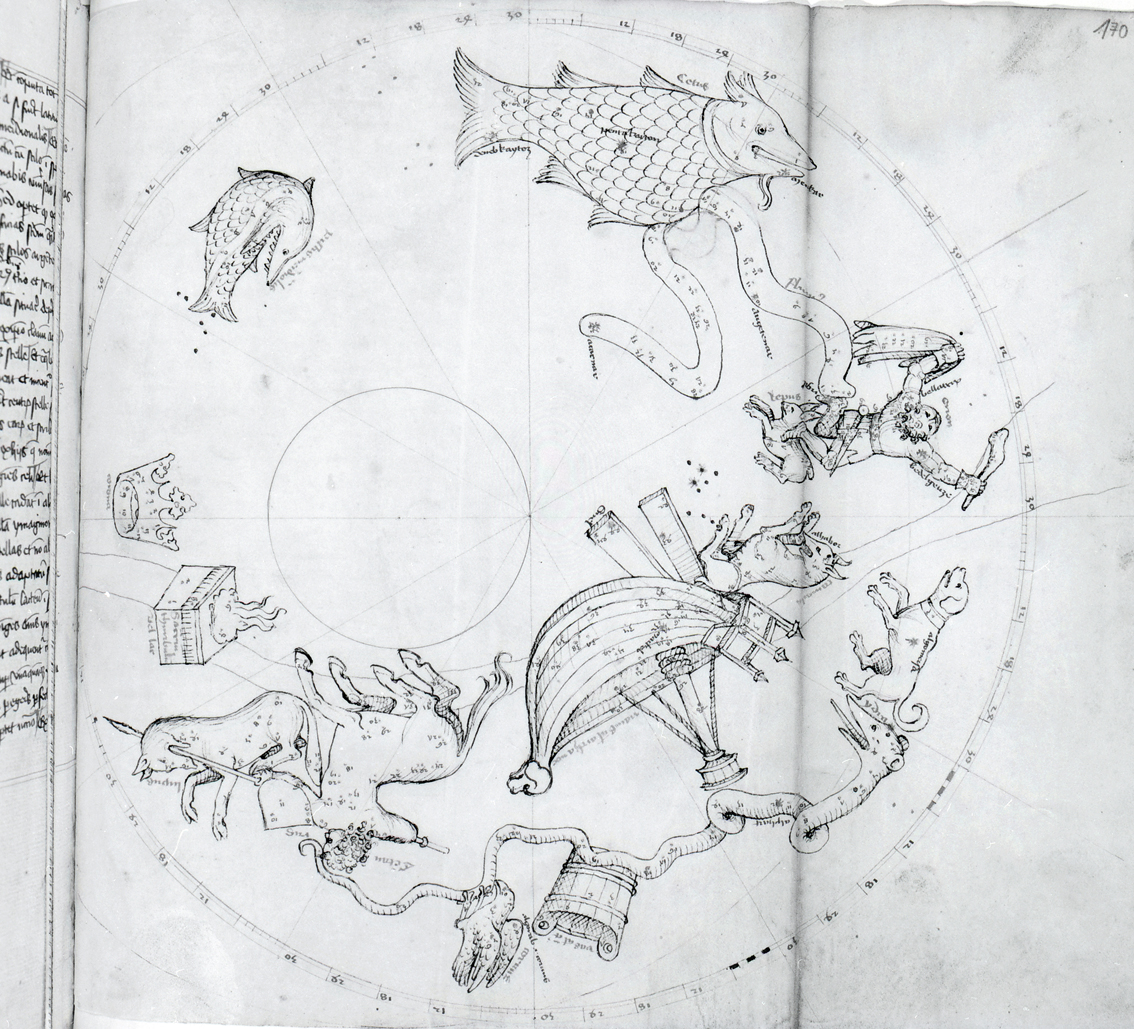

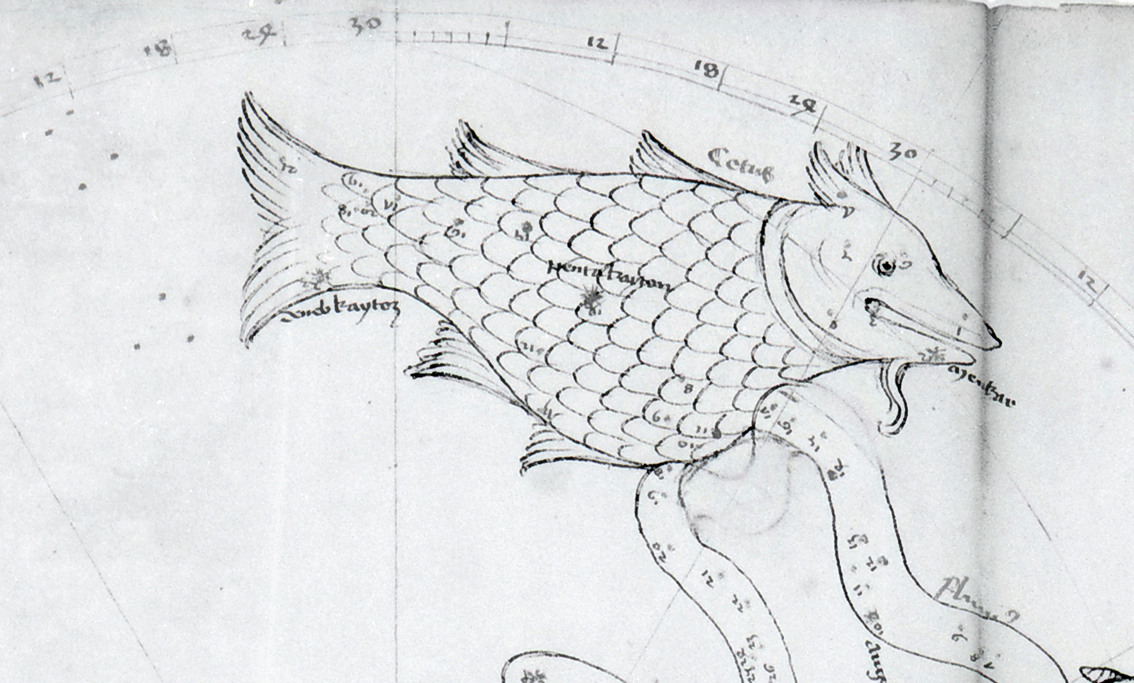

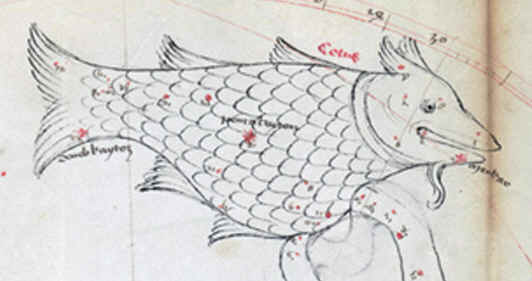

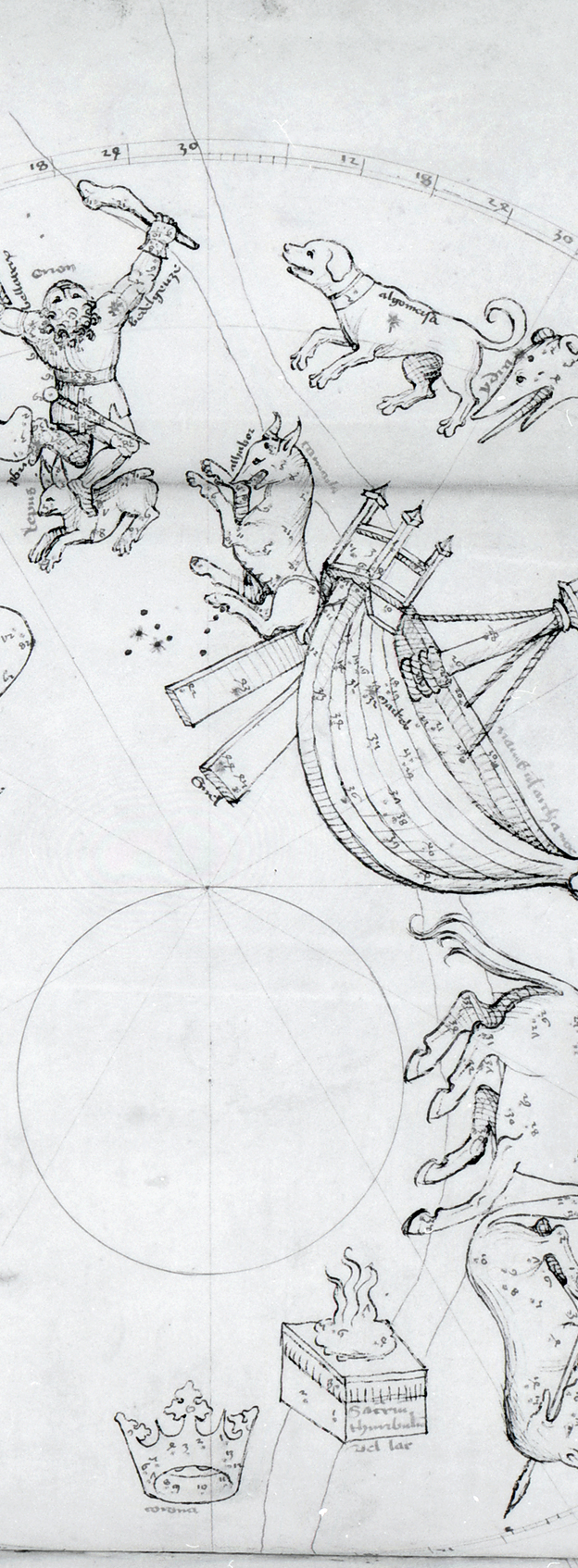

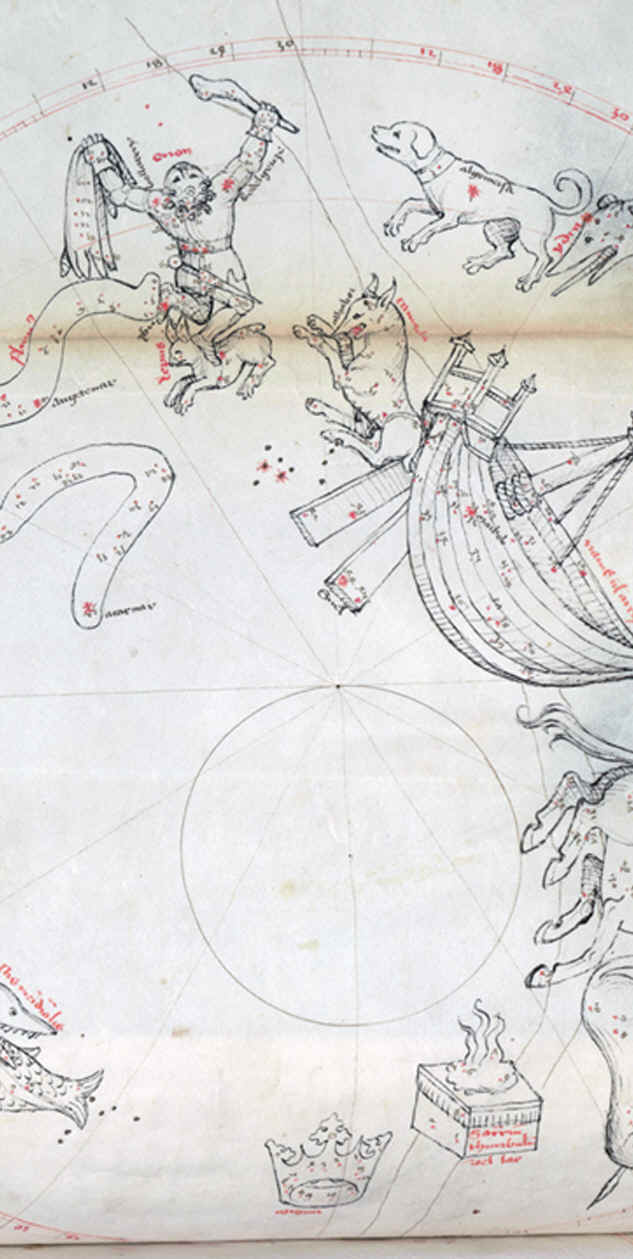

Manoscritto di Vienna MS 5415 fol. 170 r Il Planisfero Australe Oesterreichishe Nationalbibliothek Wien, 1440 circa

I

due manoscritti che contengono le mappe che presento sono attualmente

depositati presso La

prima tavola rappresenta il planisfero celeste boreale, misura circa Il

secondo documento, quello dedicato al cielo australe, non è praticamente

stato mai pubblicato essendo apparso a bassa definizione soltanto nel

volume di tiratura limitata di Zofia Ameisenowa, The

Globe of Martin Bylica del 1959. Vi fanno riferimento John Brian

Harley e David Woodward nella loro monumentale opera The

history of cartography del 1992, dove però indicano in modo errato il

riferimento di collocazione presso la Biblioteca di Vienna, cosa che non

mi ha facilitato il lavoro di reperire la mappa e che in parte può anche

giustificarne l’assenza nella letteratura storica, anche quella recente.

Devo ringraziare l’intervento della bibliotecaria della Biblioteca di

Vienna, Questo

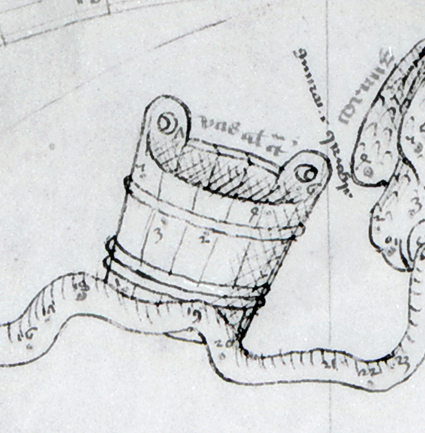

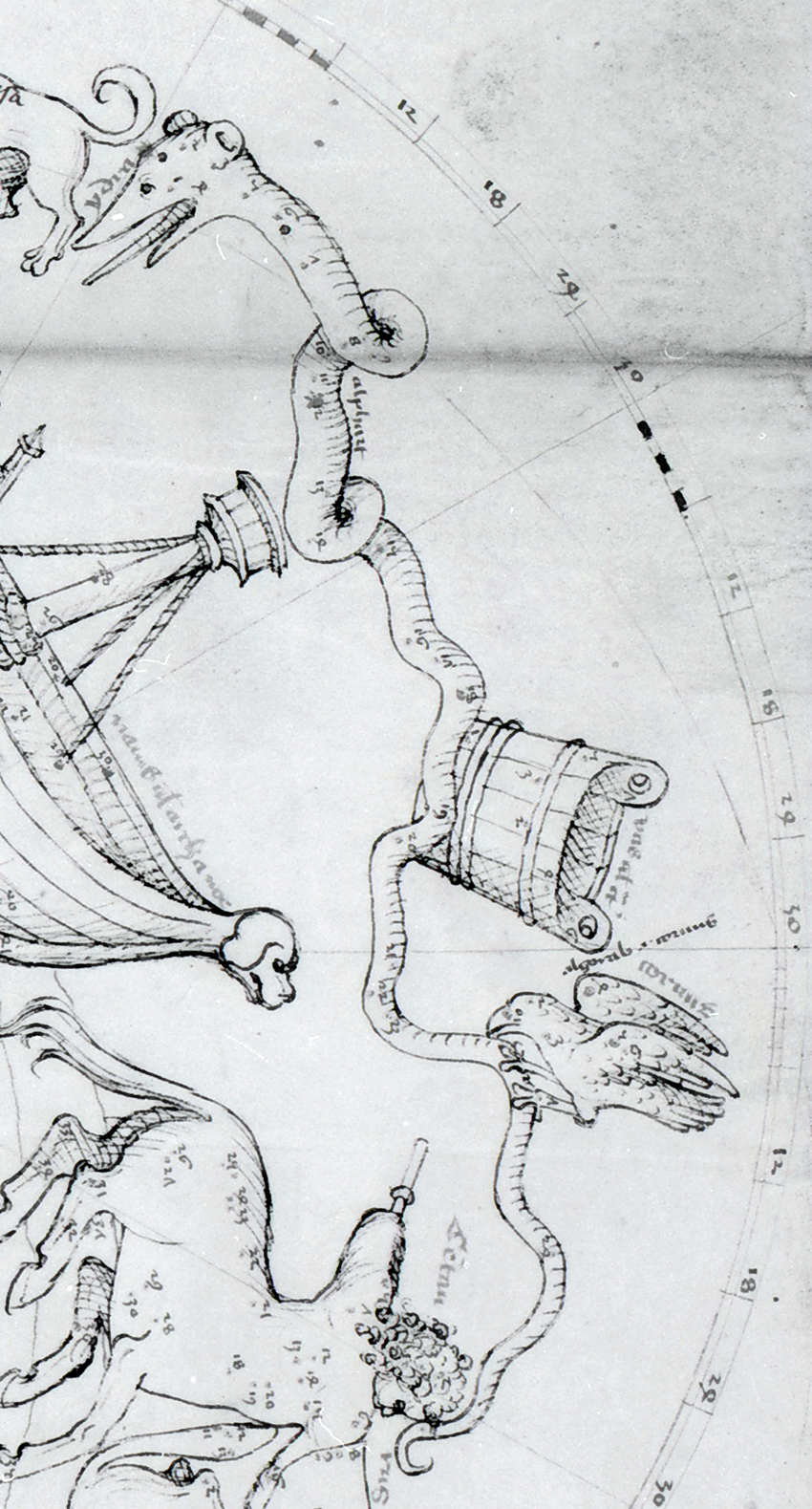

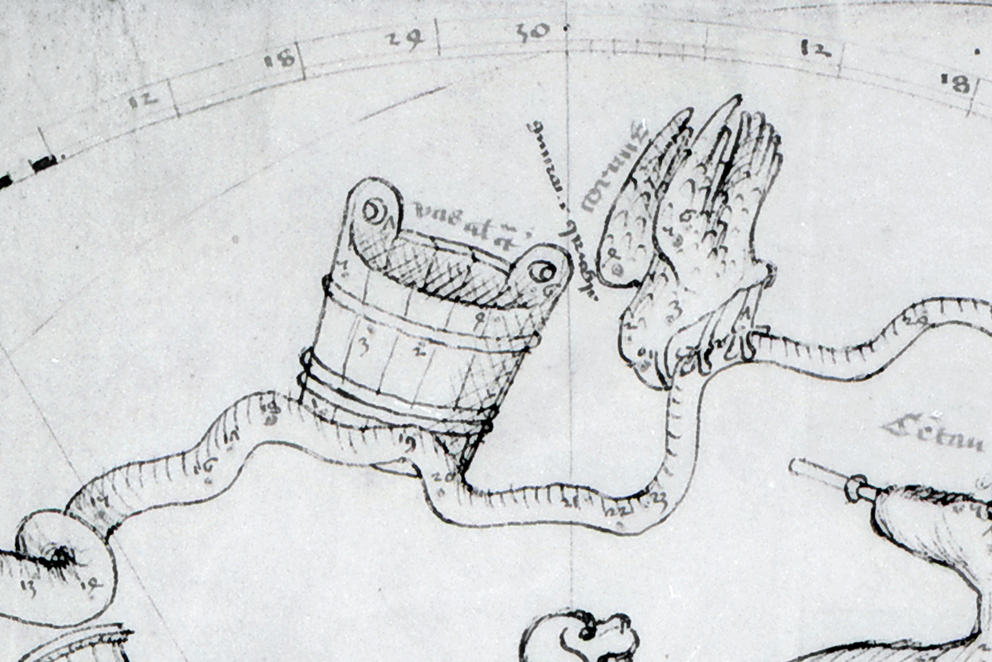

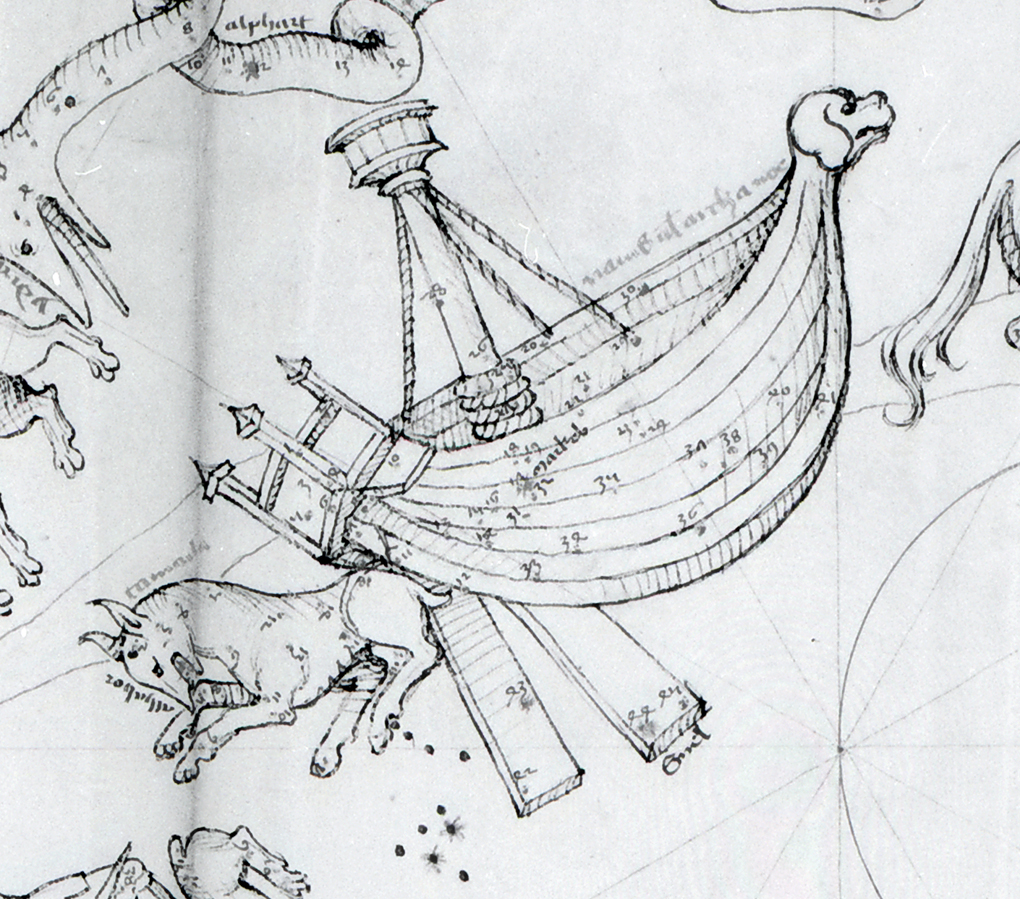

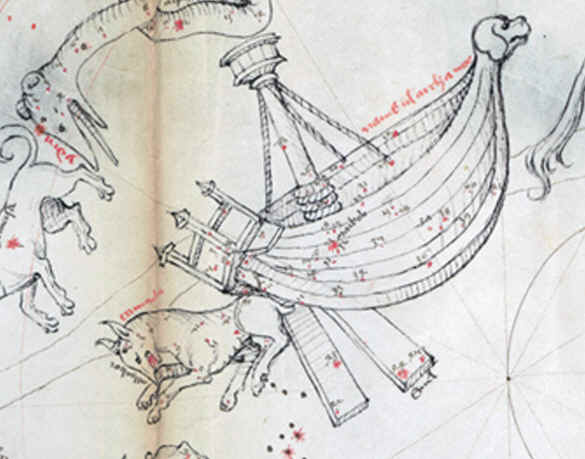

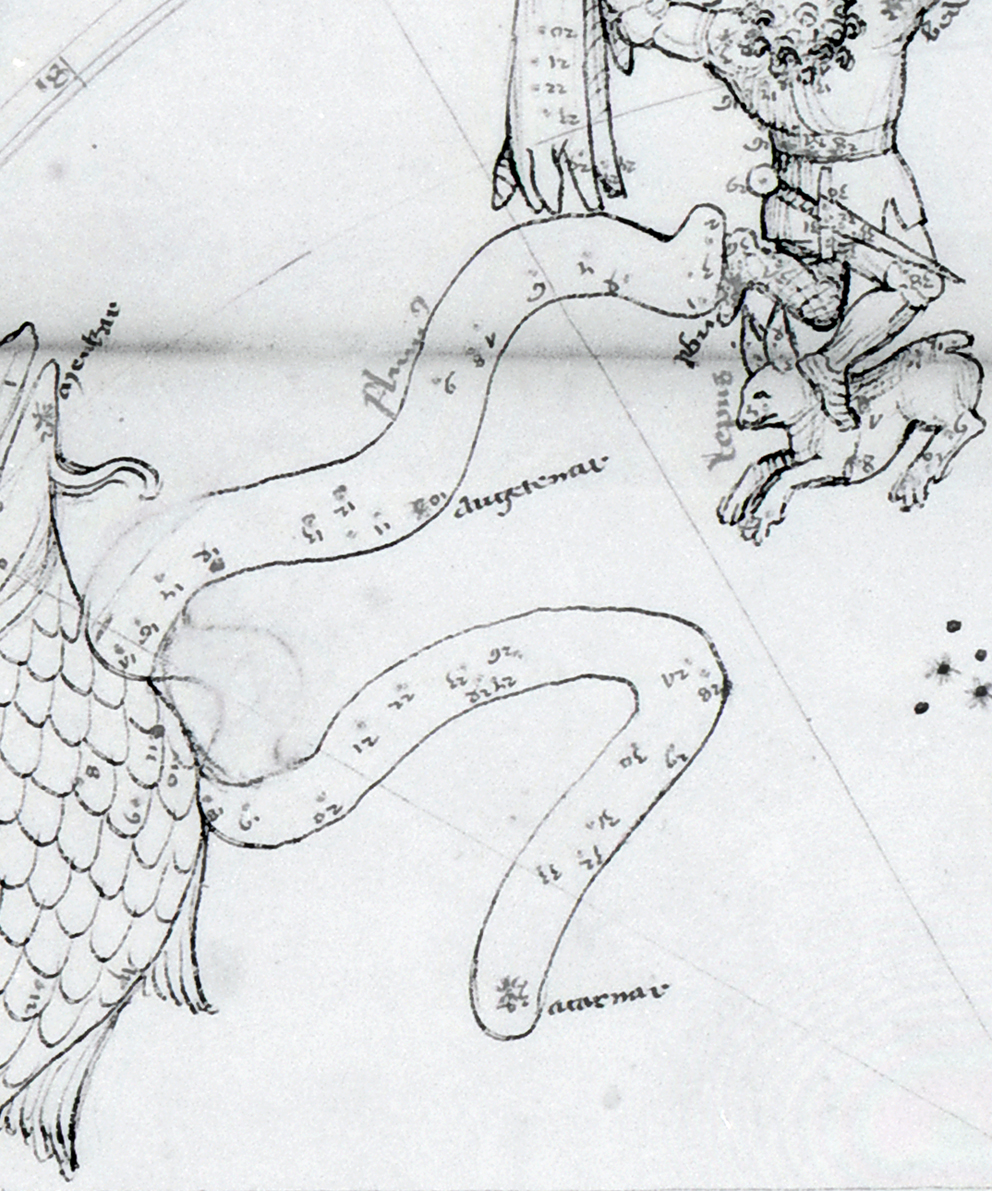

secondo manoscritto, quasi quadrato, ha i lati che misurano Il planisfero meridionale, costruito con le stesse caratteristiche di quello boreale, non è rifinito, è incompleta la scala graduata dell'eclittica e manca la proiezione dell'equatore. E' invece disegnato il tracciato della Via Lattea meridionale. La mappa colpisce per l'originalità dell'interpretazione stilistica delle costellazioni, in particolare il Crater che è rappresentato come un tino in legno per la raccolta dell'uva.

I Nomi delle costellazioni sono riportati in latino mentre per i numerosi nomi delle singole stelle prevalgono quelli di origine araba. L'origine

di queste due carte manoscritte, databili intorno al 1440, è al momento

sconosciuta. Sul loro possibile autore sono state fatte diverse ipotesi;

la più attendibile è quella che lo indica nella figura di Johannes von

Gmunden (circa 1384-1442), astronomo e matematico austriaco. Questa tesi

è suggerita da un gruppo di lavoro di studiosi, tra i quali Rudolf Simek,

autori di una curata monografia dedicata al matematico del trecento, Johannes

von Gmunden, Astronom und Mathematiker, Studia Medievalia Septentrionalia

12, Wien 2006, nel quale appare anche un lavoro di Paul Kunitzsch,

e si basa sulle affinità di queste tavole con altri lavori contenuti nel

manoscritto,

tra i quali un Alfonsinian

star-catalogue : fol 217r-251r (version from 1424, corrected 1534), quasi

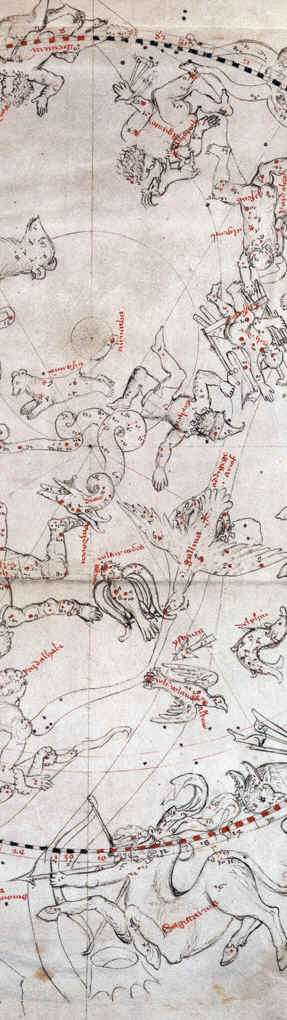

sicuramente ascrivibili a Johannes von Gmunden. I planisferi sono realizzati a due colori, in rosso vengono identificate le stelle interne al disegno della costellazione, quelle che Tolomeo definisce infigurate, in nero quelle esterne, le informi di Tolomeo. Il rosso, oltre ad alternarsi al nero ogni 30 gradi nel computo della longitudine eclittica, viene utilizzato per i nomi delle stelle e delle costellazioni e per il doppio tracciato della proiezione dell'equatore. Il planisfero nord riproduce in proiezione convessa le costellazioni tolemaiche boreali e quelle zodiacali riportando anche il numero di classificazione stellare dell'Almagesto, le stelle sono disegnate in proiezione eclittica. Sul margine destro della tavola sono abbozzate anche le costellazioni dell'Altare e della Corona meridionale, prive di stelle, che verranno inserite complete nel manoscritto che riproduce il cielo australe. L'eclittica è suddivisa in spicchi di trenta gradi

la cui alternanza è messa in evidenza dal colore delle tacche, prima il

nero e poi il rosso; curiosamente il computo dei gradi all'interno degli

spicchi è cadenzato da una non comune progressione di sei in sei. La

carta è stata elaborata con molta precisione e rigore e si allontana

fortemente in quanto a contenuto scientifico dai disegni delle

costellazioni che corredano i testi delle Aratee e delle Favole di Igino

del periodo, tanto da poterla considerare la capostipite di tutte le carte

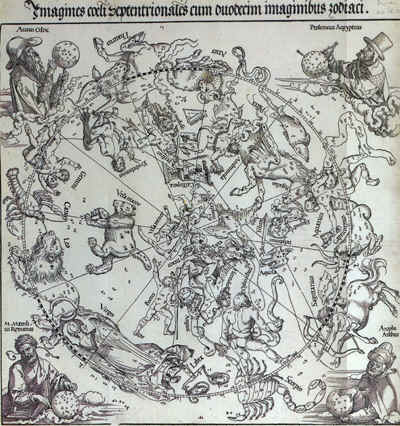

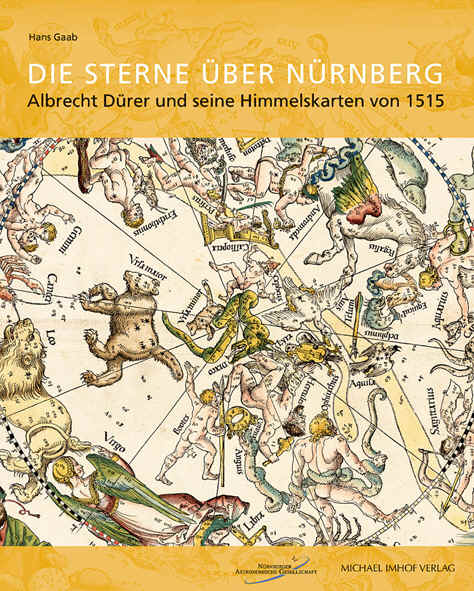

scientifiche successive. Anticipa di almeno settanta anni la tavola del

Durer del 1515 e rispetto a questa, generalmente considerata come il

prototipo delle carte celesti, fornisce più informazioni perché riporta

anche la proiezione del polo nord, del circolo boreale e anche una parte

di quello equatoriale. La

presenza nella tavola della proiezione dell'equatore e dei suoi punti di

intersezione con l'eclittica ci permette di apprezzare e calcolare il

valore della precessione degli equinozi per il quale sono state

posizionate le stelle e quindi di stabilire con una certa precisione la

data di produzione della mappa. Identificando nella costellazione della

Vergine la stella eta Virginis, la numero 6 nella tavola del manoscritto

che riprende la numerazione dell'Almagesto di Tolomeo, possiamo facilmente

calcolare che dista dal punto equinoziale autunnale di circa -3 gradi di

longitudine eclittica, con una differenza quindi di circa 8 gradi da come

viene ad esempio riportata attualmente nel Millenium Star Atlas dell'anno

2000. La precessione degli equinozi produce una differenza in longitudine

eclittica di 50,33" all'anno, 8° equivalgono quindi a circa 570

anni. Tale è pertanto la differenza tra la produzione del Millenium Star

Atlas del 2000 ed il manoscritto che può essere quindi datato per il

1430, con uno scarto di soli dieci anni dalla data indicata da Kunitzsch. Lo

stesso risultato lo si può ottenere partendo dalle coordinate stellari

contenute nell’Almagesto. Rimane

però a questo punto il problema che il valore della precessione di L’esattezza

di queste posizioni per il

1430-40 può indurre a pensare che il Gmunden non abbia calcolato le

posizioni per riduzione da un altro catalogo antico ma che in qualche modo

abbia utilizzato delle vere osservazioni, prodotte da lui stesso o da un

altro astronomo del periodo. Se questa ipotesi è valida il manoscritto di

Vienna sarebbe quasi una fotografia del cielo di allora le cui stelle

andrebbero a collocarsi quasi spontaneamente rispetto all’intersezione

di quel tempo tra l’eclittica e l’equatore. Sarebbe dopo tanti secoli

il primo manufatto eseguito su osservazioni fresche e recenti.

E’ quello che suggerisce Adèle Lorraine Wörz nella sua tesi di

laurea, The Visualisation of

Perspective Systems and Iconology in Durer’s Cartographic Works,

Oregon State University , 2007 , congetturando che l’autore del

Manoscritto di Vienna abbia utilizzato un catalogo allora recentissimo, il

Khaqani zij, prodotto dall’astronomo islamico al-Kashi.

Questi era stato invitato da Ulug

Beg a Samarcanda nel 1420 dove giocò un ruolo fondamentale nella

realizzazione del famoso osservatorio astronomico, inaugurato verso il

1429, e nell’attrezzarlo dei relativi strumenti di osservazione. I

lavori eseguiti da Ulug Beg, da al-Kashi e da circa altri sessanta

scienziati portarono alla pubblicazione delle tabelle sultaniali (zij-e

soltāni), apparse nel 1437 ma migliorate da Ulug Beg fino a poco

prima della sua morte avvenuta nel 1449. Anche nella realizzazione di

queste tavole furono utilizzati i dati delle Khaqani zij di

al-Kashi. Il

possibile collegamento tra il manoscritto di Vienna ed il lavoro degli

astronomi di Samarcanda è ulteriormente avvalorato dall’uso dei nomi

arabi di molte stelle, alcuni dei quali utilizzati per la prima volta,

presenti nei due planisferi di Vienna. Il

Manoscritto di Vienna, al di là che venga definitivamente dimostrata la

tesi esposta, è senz’altro

più ricco di informazioni e più originale di quanto lo siano i

planisferi che ha ispirato, quelli del 1503 ascrivibili ad Heinfogel e del

1515 del Durer. Lo dimostrano la presenza della Via Lattea, del circolo

equatoriale e dei circoli polari, la concordanza delle posizioni stellari

con il reticolo di riferimento, la numerazione di sei in sei gradi, la

nomenclatura delle stelle nonché l’originalità dello stile di

rappresentazione delle costellazioni. Elementi che insieme combinati lo

fanno diventare un archetipo dal quale non ha potuto esimersi dal prendere

ispirazione lo stesso Durer per realizzare le sue due ben più famose

mappe.

Il tracciato della Via Lattea e i due poli boreali

La tavola, Tafel X, è riprodotta nel secondo volume di Fritz Saxl Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des lateinischen Mittelalters, Heidelberg 1927 riproposto interamente di seguito Saxl verzeichnisastro00saxl.pdf

Confronta il Manoscritto di Vienna con

Planisferi di Conrad Heinfogel (?) 1503 Die Karte des Nördlichen Sternenhimmels, Inv.-Nr. Hz 5576

Die Karte des Südlichen Sternenhimmels, Inv.-Nr. Hz 5577

Affreschi di Palazzo Besta a Teglio (1550 circa)

FILMATO Manoscritto di Vienna MS 5415 fol. 168r .wmv

|

Clicca sulle immagini per gli approfondimenti

IL PLANISFERO AUSTRALE

LE COSTELLAZIONI

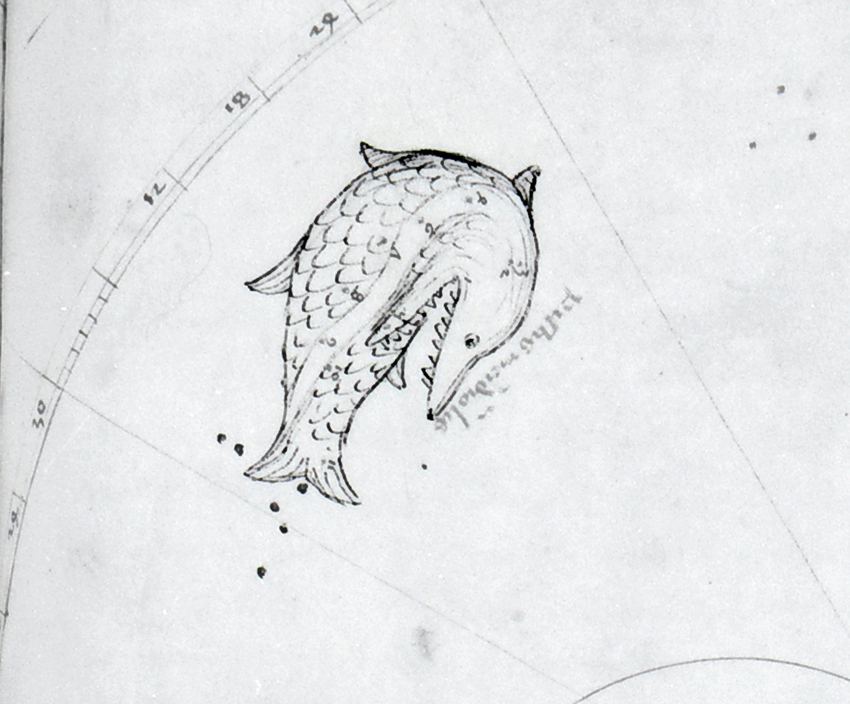

PESCE MERIDIONALE

CORONA MERIDIONALE, ALTARE

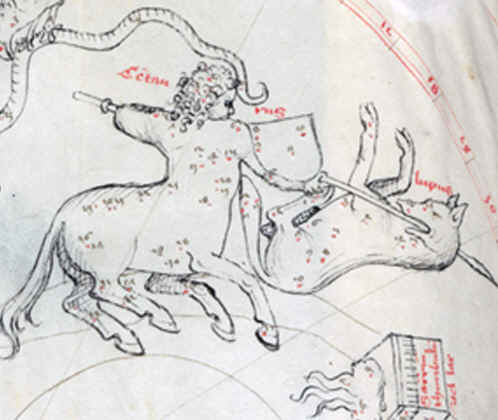

LUPO, CENTAURO

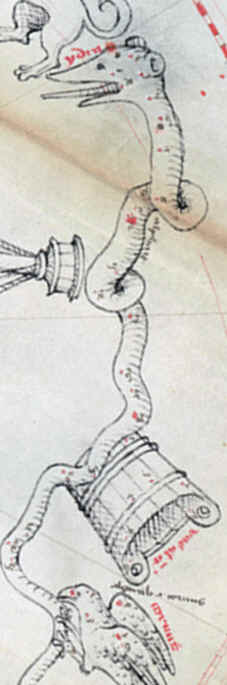

IDRA

CORVO, CRATERE

NAVE, CANE MAGGIORE

CANE MINORE

LEPRE, ORIONE

ERIDANO

BALENA

Il tracciato della Via Lattea e i due poli Australi

Bibliografia: Zofia

Ameisenowa, The

Globe of Martin Bylica of Olkusz and celestial maps in the east and in the

west,

Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,

Wroclaw-Cracow 1959, opera molto rara, tiratura di sole 500 copie.

Adèle

Lorraine Wörz, The

Visualisation of Perspective Systems and Iconology in Durer’s

Cartographic Works,

Oregon State University , 2007

Rudolf Simek, Kathrin Chlench, Johannes von Gmunden, Studia Medievalia Septentrionalia, Fassbaender, Wien, 2006

Le

immagini dei due planisferi sono pubblicati, e per la prima volta ad alta

definizione, su concessione della Österreichische

Nationalbibliothek

Leggi la seguente pagina http://naa.net/ain/personen/Duerer_1435.asp di Hans Gaab autore di

articolo sul manoscritto di Martin Roland

di Felice Stoppa

|